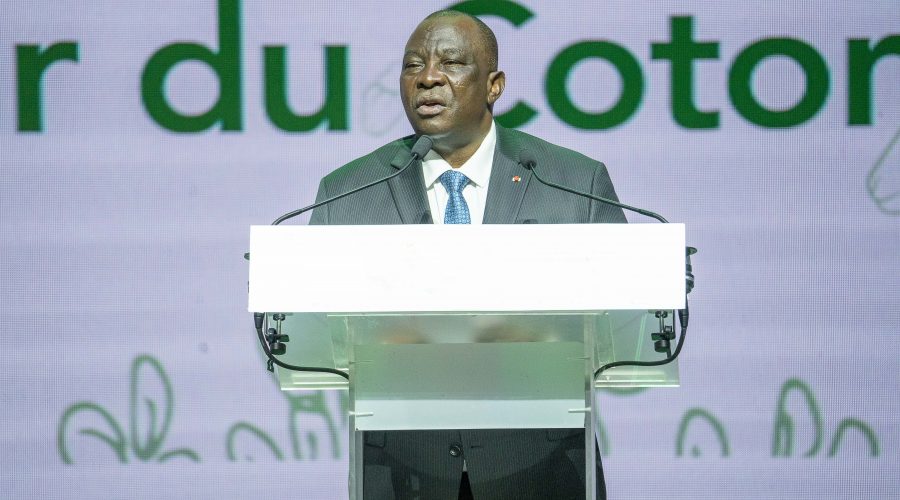

Journées Nationales du Producteur du Coton et de l’Anacarde : Allocution du ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani

Mesdames et Messieurs,

Avec l’autorisation de Son Excellence Monsieur le Vice-Président de la République, j’ai le grand honneur de reprendre la parole pour vous livrer un message, que dis-je, l’information que nous attendons tous, au début de chaque campagne de commercialisation de la noix de cajou Chers parents producteurs, fidèle à ce qu’il a toujours fait, fidèle à ses engagements vis-à-vis de la grande famille des producteurs et conforme à sa volonté affichée de toujours œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie de la communauté des producteurs, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane, a accepté de faire de nouveaux efforts, de nouveaux sacrifices pour valoriser le travail des braves planteurs que vous êtes. En effet, au titre de la campagne 2025, le Président Alassane Ouattara a consenti une fausse très substantielle de 54% du prix bord champ de l’anacarde, par rapport à la campagne 2024.

Ce sacrifice permettra aux producteurs d’engranger un supplément de revenus de l’ordre de 173 milliards de Francs CFA. Globalement, ce sont 489 milliards de Francs CFA qui seront distribués aux producteurs pour la campagne 2025. Pour ne pas faire durer davantage le suspens chers producteurs, j’ai l’honneur et le plaisir de vous annoncer au nom du Vice-Président de la République, que le prix minimum bord-champ de la noix de cajou, bien séchée et bien triée, pour la campagne 2025 est fixé à 425 Francs CFA contre 275 Francs CFA, lors de la campagne précédente, soit une augmentation de 150 francs le kilogramme.

Je vous remercie!

Commentaires récents