GREEN AFRICAN IDEA LAB : Les jeunes talents africains à la conquête de l’image environnementale

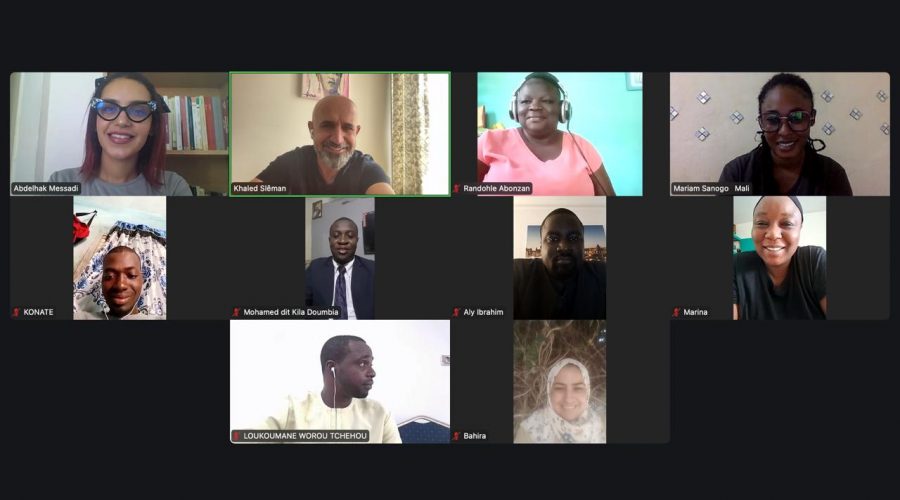

Le projet GRENN AFRICAN IDEA LAB vient de clore sa première série de formation intensive de cinq jours dédiés au changement climatique et au photojournalisme. Cette initiative, qui a réuni une dizaine de jeunes journalistes et créateurs de contenus de 6 pays francophones, a pour ambition de former une nouvelle génération de journalistes et blogueurs capables de documenter les impacts du réchauffement climatique en Afrique et de sensibiliser le public à ces enjeux cruciaux.

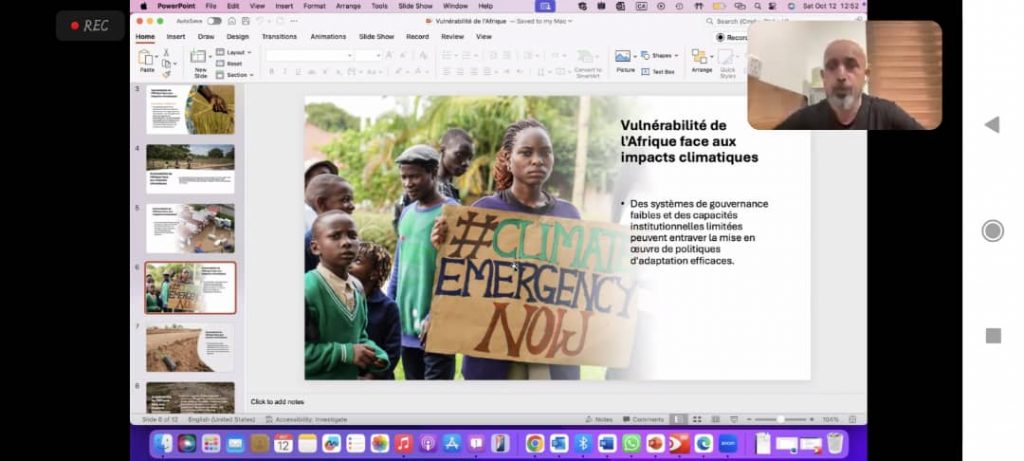

Pendant cinq jours du 12 au 16 octobre 2024 , les participants ont bénéficié des formations dispensées par des experts en photojournalisme et en environnement. Cette formation virtuelle a réuni les journalistes de la Côte d’Ivoire , du Niger , du Togo , du Mali , de la Tunisie et du Maroc Ils ont appris à maîtriser les techniques de reportage photographique, à construire des récits visuels percutants complexes liés au changement climatique.

« Cette session de formations de Green African Ideea Lab nous a offerts d’abord un aperçu global des conséquences et vulnérabilités des pays africains face au changement climatique. Rien que la perte de plus de 17 milliards de Dollars causée par la déforestation est un élément informatif de la formation qui nous exige à agir pour la cause environnementale et pour la viabilité de notre continent qui a tant été victime d’injustices environnementales. C’est une formation que j’ai énormément aimée et que je voudrai la mettre à profit non seulement pour réaliser un bon reportage mais aussi pour sensibiliser mes collègues journalistes et créateurs de contenus, les communautés et les décideurs à travers mes réalisations. » a laissé entendre Issifou Yato Souleymane Journaliste à la Radio et Télévision Gaskia au Niger beneciciaire de ce projet .

« le renforcement des capacités en photojournalisme, en création d’articles et de reportages m’ a été bénéfique ; Chose qui va nous faciliter la tâche dans l’intégration des questions environnementales et climatiques dans notre Rédaction, a insisté Issifou Yato Souleymane.

« Certains phénomènes environnementaux comme la montée des eaux, la déforestation ou la pollution peuvent être difficiles à comprendre à travers des mots seuls. Le photojournalisme permet de rendre visibles ces problèmes complexes, en montrant les dégâts sur les écosystèmes et les communautés. Les images fortes ont le pouvoir d’inciter à l’action. Lorsqu’une crise environnementale est illustrée de manière frappante, elle peut éveiller la conscience du public et pousser les décideurs à agir ». Aussi les photos peuvent être partagées massivement sur les réseaux sociaux, atteignant un large public rapidement. Certainement Les images de personnes directement touchées par les problèmes environnementaux (comme les réfugiés climatiques ou les communautés rurales) humanisent ces histoires. Cela aide à créer une connexion émotionnelle entre les lecteurs et les sujets, rendant les enjeux plus personnels et urgents » a déclaré RIM KHALIFA, responsable projet aux sorties de la dernière formation sur le photojournalisme.

Les participants réaliseront des reportages photographiques sur des sujets variés, tels que la déforestation, la montée des eaux ou encore les initiatives locales de lutte contre le changement climatique jusqu’au 21 octobre 2024.

Ces productions photojournalistes seront sanctionnées par 2 prix d’une valeur de 1000 euro chacune.

A noter que GRENN AFRICAN IDEA LAB est une initiative novatrice, lancée en 2024 dans le cadre de l’African Union Media Fellowship (AUMF) soutenue par l’Union Africaine(UA) et le Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit(GIZ).

Randohle Abonzan

Commentaires récents